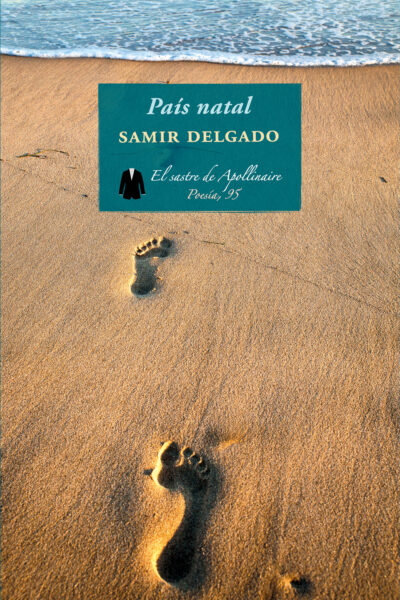

Reseña de «País natal»

Por Margarito Cuéllar

Recién termino la lectura de País natal (El Sastre de Apollinaire, Madrid, 2024) del poeta canario Samir Delgado y tengo la sensación de flotar en aguas continentales, flanqueado por infinidad de criaturas marinas, pero también por elementos del aire y de la tierra. A la par, se develan cielos rasos, casi siempre azules y despejados, territorios, idearios, diásporas, que sumados al rigor en el manejo del lenguaje conforman un territorio andado. O más que eso: un país, una patria. No una patria cualquiera, sino un espacio propio ligado al origen y las extensiones del poeta en el mundo. Con ello, el sumario de una tradición, el eco de la música de las profundidades y las alturas, el augurio de las aves, lienzos en blanco propensos a llenarse de sueños, colores y formas. Ciertamente, predomina el habla de los océanos.

Y ahí está la estafeta de los vientos para alertar los cardinales, con voz melodiosa y decantada, no exenta de relámpagos barrocos, para formar sobre las aguas de una ínsula a otra las palabras que al juntarse formatean los nombres que en el itinerario del poeta han sido: Saint-John Perse, Derek Walcott, José Lezama Lima, Ives Bonnefoy, Fayad Jamis y tantos otros que en las edades y los días devienen en escuela de la vida.

La mirada del poeta no tiene límites; lo mismo se detiene en sitios singulares, como Topolobampo, que en islas que flotan entre la luz y la sombra de un atardecer, una noche estrellada y mañanas que se abren con soles en cascada. Samir Delgado asume su destino de navegante y su patria es el mundo. Si bien su país natal es uno, Islas Canarias, con el paso del tiempo la raíz del árbol del nacimiento se expande; sus raíces se extienden ya hasta México en el paisaje cambiante de Durango.

Hay momentos del libro País natal en que siento que el lector terminará por hundirse ante el embate marino, oleajes de prosa, verso blanco y verso libre, arte mayor y arte menor arraigados en la mejor tradición de Juan Ramón Jiménez a Federico García Lorca, de Andrés Sánchez Robayna a José Emilio Pacheco, pero en el momento en el que pudiera vislumbrarse un acuatizaje, el paracaídas del poema se abre y quienes acompañamos a Samir Delgado en el viaje alcanzamos felizmente la otra orilla, extasiados, excitados, sorprendidos. Y lo que es lo mejor: a salvo.

No exagero si digo que después de leer País natal a veces fui pájaro y otras pez; culterano en aguas mar adentro iluminado por los faros de un español que moldea con estricto apego al idioma, sino que también fondea el lienzo para que el pincel haga lo propio. Me sentí raíz, árbol, rama, rayo de luz, huella, grano de arena, gota de agua que a la suma deviene en mar. Me sentí iluminado por una luz que no quema, sino por la palabra que imanta.

Y porque también hay jardines y pinturas, la mirada es un punto de renovación, origen y forma que nace a cada instante. Culmino la lectura, siento que recorrí millas de distancia, por mar y tierra, cielo y aire y que asumo el viaje como despojamiento de mí y en el preámbulo del silencio. Me sigue aún la música de las olas.

How are you Peter Doig? Percibo la tristeza de Gauguin, la patria océana, el gong ultramarino, la estrella rota, la travesía cromática del agua. El viaje de “País natal” desembarca en México, donde habita La Malinche, ecos de Zipolite, la sinfonía y las llaves del Pacífico. Celebro su ruta de navegación y su canto. Agradezco la palabra de Samir Delgado, su amistad, y abrazo estas líneas como quien está a punto de salir de un espejismo. Salgo de puntitas “bordeando las florituras del mar”.

Diciembre, 2024